彫刻と絵画(町指定)

彫刻

かんなみ仏の里美術館仏像群

仏像展示室内には不動明王立像(室町時代以降)、空海上人坐像(江戸時代以降)、経巻上人坐像(きょうかんしょうにんざぞう)(江戸時代以降)、左右両脇侍立像(さゆうりょうきょうじりゅうぞう)(木造菩薩立像2体)の5体が展示されています。

不動明王立像

興聖寺(こうしょうじ)のマリア観音像

江戸時代に隠れ切支丹(きりしたん)と呼ばれ密かにキリスト教を信仰し続けた人々が、子育て観音と偽り命がけで守ってきたという歴史的背景をもつ像です。全国的にも現存する例はほとんど無く、非常に稀有な存在として評価されています。漆喰で作られ、マリアの冠の中にはクルス(十字架)が付けられています。本体像高(ぞうこう)17センチメートル。見学を希望されるかたは事前に興聖寺(こうしょうじ)(電話055-944-6208)へお問い合わせください。

マリア観音像

磨崖仏(まがいぶつ)

磨崖仏(まがいぶつ)とは、丘陵の岸壁や巨岩に彫刻された仏像のこと。国内では大分県臼杵市(うすきし)や栃木県宇都宮市大谷町が著名で、周辺では神奈川県箱根町や伊豆の国市がよく知られています。所在地は畑毛温泉(はたけおんせん)フジタウン内にある三宝大荒神の境内です。

像高(ぞうこう)58センチメートルの地蔵菩薩像、径73センチメートルの日輪(にちりん)とその中に梵字(ぼんじ)でキリーク(阿弥陀如来(あみだにょらい)を表す)が線刻(せんこく)されています。「永徳二年壬戌四月十一日」(西暦1382年)の紀年銘は町内最古の石造物を示しています。像が彫られた大岩は二つに割れ片方に地蔵、他方に日輪があります。

磨崖仏

大竹千体観音像(おおたけせんたいかんのんぞう)

千体観音は天和(てんな)三年から貞享(じょうきょう)四年(西暦1683年から1687年)に、蓮誉華空法阿(れんよけくうほうあ)により制作されました。蓮誉華空法阿(れんよけくうほうあ)は元禄八年(西暦1695年に阿弥陀如来像、聖観音像、地蔵菩薩像(現在かんなみ仏の里美術館に収蔵されています)を修復した仏師(ぶっし)です。現存するのは743体で、いずれも桧材(ひのきざい)で、像高(ぞうこう)12センチメートル前後の立像です。

千体仏

絵画

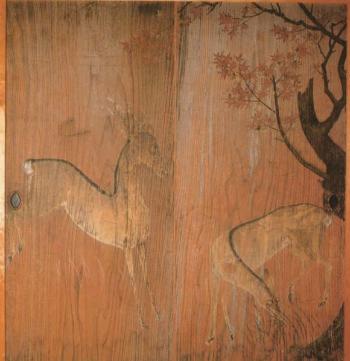

興聖寺(こうしょうじ)の襖絵

雌雄一対(しゆういっつい)の鹿と朱も色鮮やかに残るもみじが杉戸2枚に描かれています。構図や色彩、筆勢などから琳派の系統の絵師による、十七世紀末から十八世紀頃の作品と推定されています。見学を希望されるかたは事前に興聖寺(こうしょうじ)(電話055-944-6208)へお問い合わせください。

襖絵

この記事に関するお問い合わせ先

- この情報はお役に立ちましたか?

-

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

更新日:2024年03月01日